艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

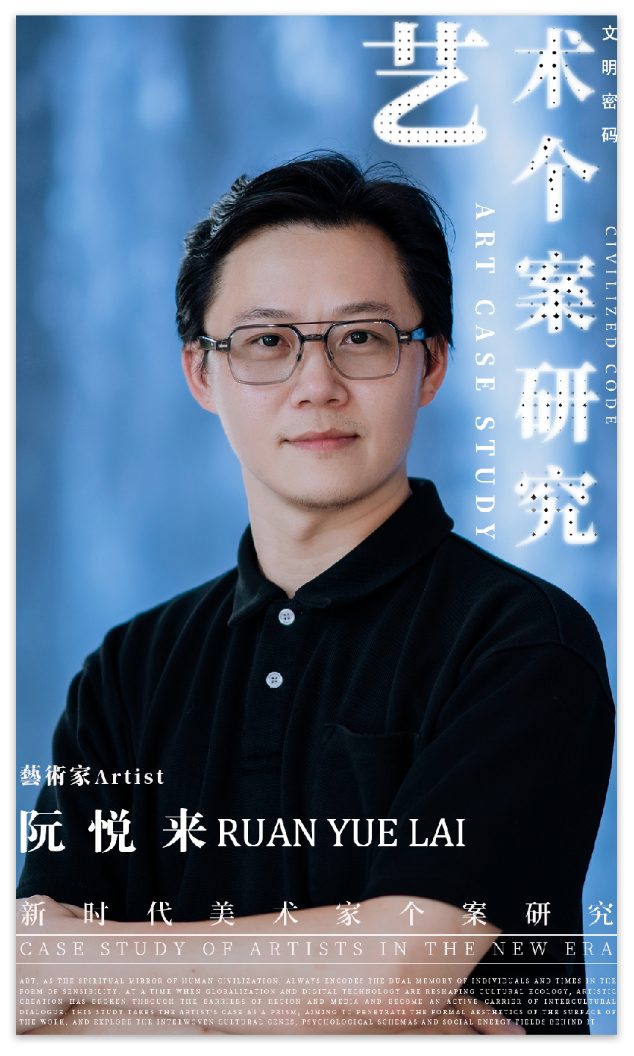

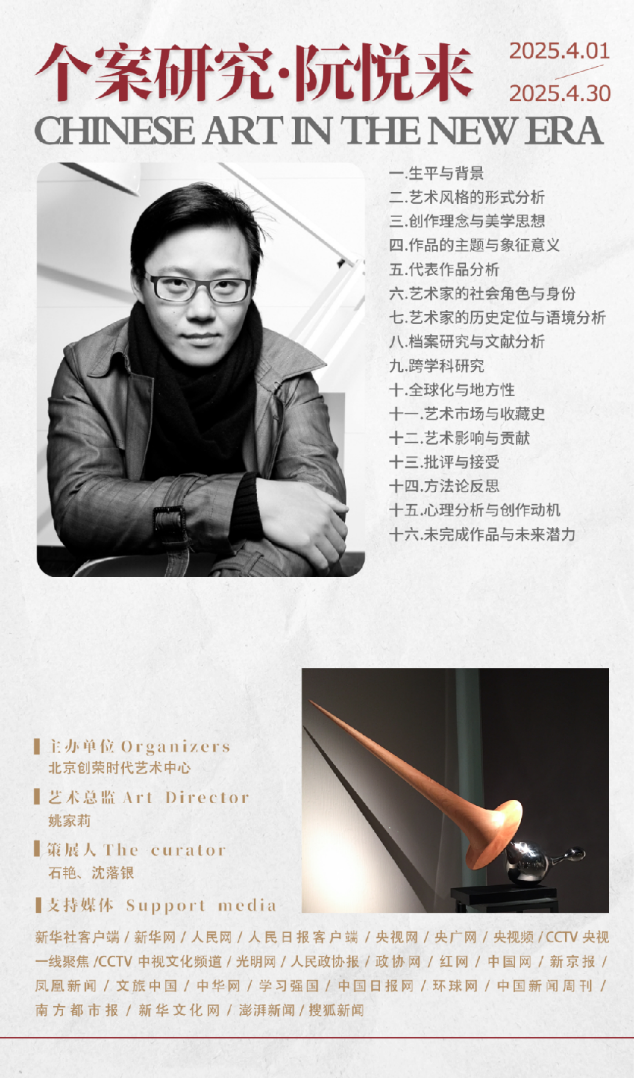

阮悦来

中国美术学院教师、博士;

现任公共空间艺术系副主任, 兼任艺术工程工作室主任;

中国美术家协会公共艺术艺委会副秘书长;

中国室内设计协会陈设艺术专业委员会副秘书长;

浙江省雕塑学会副秘书长;

CDSA“城市数字表皮”国际媒体艺术创意大赛发起人。

学术研究方向:

以“公共艺术的方法论与东方学”为核心研究方向。发挥跨界与融合的特色优势,与时俱进地探索结合多媒体的公共艺术与景观装置艺术。

参与2010上海世博会浙江馆设计项目;

参与2015意大利米兰世博会中国馆整体展示方案设计

本人2014年获美国2014年度全球公共艺术CoD+A公众选举奖;

2011年上海世博会先进集体奖;

2012年作品《渔波记忆》被授予杭州人民政府收藏证书;

2013年获中国城市雕塑建设项目优秀奖;

2021第十七届中国国际建筑装饰设计博览会华腾奖学术精英作品奖

2022第五届AIIDA美国国际创新设计专业奖

2023 法国双面神国际大奖人物top10获奖

论文《创新,让科技成为艺术语言——世博会浙江展区展示关键性技术的研究:以水系统为核心的展示技术》,发表于《中国科技成果》;

《浙江馆设计-阮悦来访谈》,发表于《世博/思博/视博中国美术学院2010年上海世博会项目研究图文集》;

《解构重构》发表于《学院雕塑》;

论文《多元文化语境下,以综合媒介的公共艺术实践激发创新力》发表于《美术教育研究》;

论文《小型橱窗互动新媒体艺术展的可行性研究》发表于《流行色》杂志;

论文《城市场域文化建构——公共艺术在城市工业遗产的空间转向与媒介融合研究》发表于《雕塑》期刊杂志。

作品标题:《缓存之林》

缓存Cache在计算机科技语境中是为了快速搜索、检查、传输和读写内存空间里的资料。他的诞生是桥架连接起高速传输与临时存储的时间差。“缓存在”如果映射到人类生活的语境,它便是关乎感知与身体自我认知的状态关系。缓存的传输资料虽然极快,但在断电状态时一切资料瞬间清零,故而他恰恰又是消逝最快的载体。人类感知世界所积累的记忆也是一种近乎“暖存在”的矛盾介质,它如此的真切和实时,又是如此的虚幻与滞后。作者希望通过视觉、听觉、触觉乃至嗅觉的系统感知构建起人与空间、人与世界经纬交错的无形编织和观感记忆。作品采用放大尺寸的眼、鼻、嘴,耳等象征造型,在每个造型内置传感器并结合多媒体,并传输数据到设置在美术馆正外立面的led屏幕,形成实时变化的迟缓影像,观众可以通过视觉、听觉、触觉多感官参与作品互动,与瞬间记忆进行对话。

“缓存在”如同艺术创作的时间属性,其背后更加强调了场域、景观和空间的概念。造型艺术的创作或侧重于技术实践,即便它形式多样,但始终脱离不了感官感知与场域空间的关系。正如海德格尔所说:“艺术是位置的体现,这些位置在打开一个地带、并保存它时将自己周围一种自由空阔的东西聚持起来,这一开阔的东西给各事物提供作一种停留,给人类在各种事物中间提供作一种寓居。”

观者、材料、建筑,空间与互动之间有着强大的内在关系,犹如牢固的节点,彼此连接、相互支撑,衍生出许多未知世界。

作品材料:金属、木头,复合材料,LED屏幕

作品尺寸:单组尺寸6x12x3米

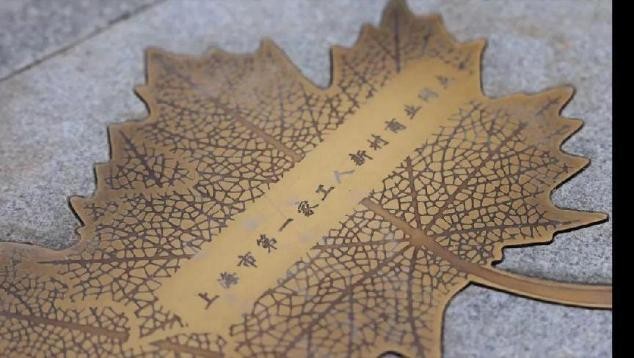

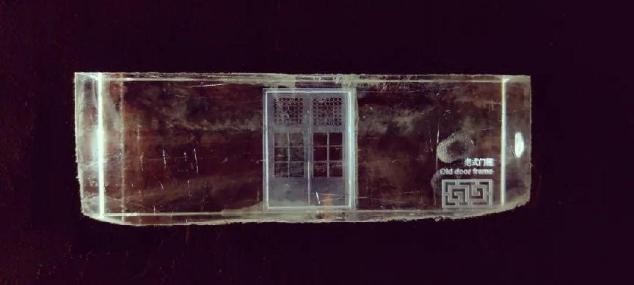

《封忆》

作品以梧桐叶为载体,勾勒茎叶脉络,并以水晶砖的形式串联起有曹杨新村生活印记的老物件的形象,通过艺术化的组合与排列,把属于曹杨新村的记忆封存于老墙之上。构成的线条、图案、场景配合灯光装置与影像动画,展陈于人们眼前,此中饱含了人们对于这个空间的满满回忆与情感。

创作说明:

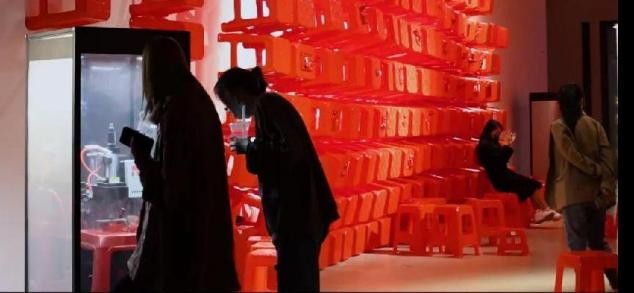

zuò可译为同音异字“做”、“坐”与“座”。动词到名词的词义转化恰如一种过程到结果的尘埃落定;人、自然、城市与时间之间,我们无时无刻为这个世界创作着新的痕迹。作者试图通过聚酯塑料凳这一生活中分秒钟可见但又需要上百年的漫长岁月才被消解的符号,置入都市建筑的形式,以一种调侃玩世的方式回应“留存”与“消亡”的辩证关系。从中世纪基督教城市的瓦解、到现代社会的商业膨胀,再到未来的科技世界;在当下急速的、快餐式的、机械化的生产周遭,我们到此一游。

作品名称:《zuò》

作品材料:金属、塑料、有机玻璃、综合材料

创作时间:2018年2月

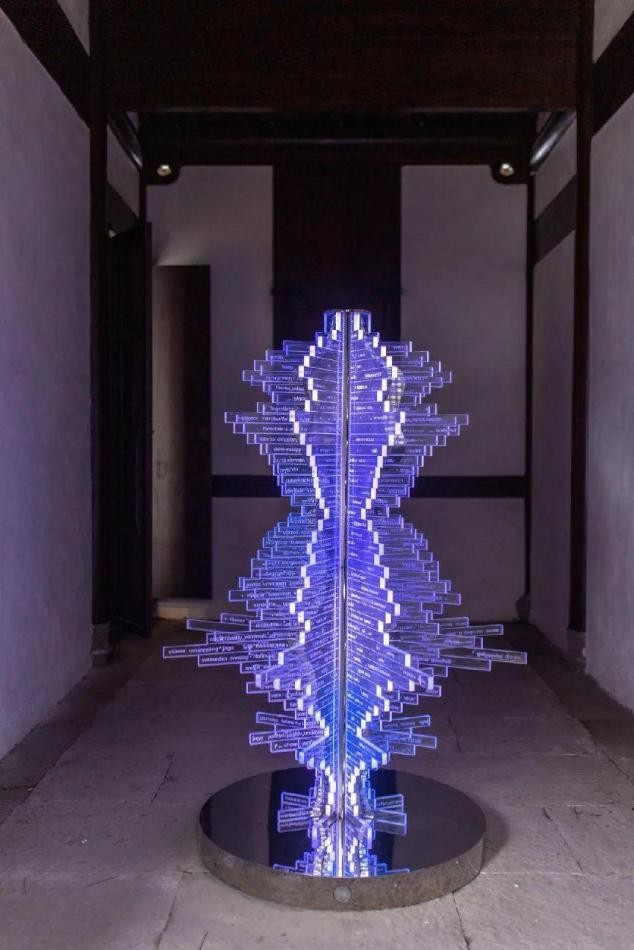

《言之光谱》Spectrum of Words

作品将“light”的声波波形转化为一件互动的灯光艺术装置,把平面的声波旋转形成立体的光环,每一层有机玻璃的光波上刻有来自ai生成的各国语言“光”的关键词。当观众靠近作品说话时,灯光开始上下闪烁,作品仿佛光的涟漪层层,点亮与世界的对话。

这个互动装置艺术作品将光、互联网与AI融合。我们生活在数字时代,互联网已经成为连接我们的纽带,而人工智能则为多国语言的翻译提供了无限可能。每个语言都在球内呈现不同的颜色和波形,传达出各国语言的独特之美。作品说强调了光的美与互联网的力量,它们将全球联系变得更为紧密。作品启发我们思考如何以更美好的方式共享光明,连接世界,并创造一个更加包容的未来。

长100cm 宽100cm 高350cm,(高度可拆也可叠加组合);总重量:160公斤

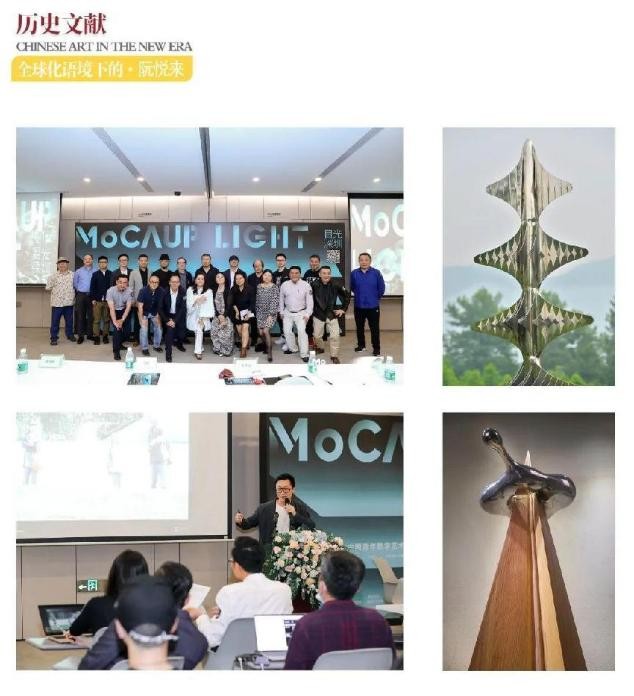

CDSA“城市数字表皮”国际媒体艺术创意大赛是由中国美术学院公共空间艺术系发起的新型公共空间艺术创作大赛。CDSA大赛自2022年创办以来,已举办三届,吸引了来自全球的卓越艺术家参与。这些作品不仅展现了惊人的创意与技术,反映出不同文化背景下的艺术表现形式。特别是2024年征集200多件数字艺术作品,共有40件获奖作品在全球5个国家,9个城市,共11块主要城市的户外LED大屏幕上进行巡展播出,曝光超一亿次。

CDSA国际媒体艺术创意大赛的创办是为了发现和支持优秀的艺术新秀和创意学员以及新锐从业者,助力艺术的专业与学术发展,构建跨专业、跨行业、跨空间的创意交流。旨在搭建城市公共的媒体艺术展播平台;推动优秀、创新、时尚的当代多媒体艺术创作积极介入公共空间与公众社会生活。