75载砥砺奋进,75载春华秋实。在新中国即将迎来成立75周年的历史时刻,与新中国同行的中国文联也迎来了75周年。从峥嵘岁月到扬帆起航,75年来;特别是党的十八大以来,中国文联团结带领广大文艺工作者,倾情投入、辛勤耕耘,与时代同步伐、与祖国共命运、与人民同呼吸、与社会同发展,在文艺创作、文艺活动、文艺惠民等方面作出积极贡献,取得丰硕成果。

《翰墨神韵·时代华章》时代人物黄金海先生、铁凝先生的特别报道,来讲述他们与艺术之间的故事,让观众能够多角度、多方面了解中国文化,感受新时代文艺事业发展的崭新风貌。他凭一己之力将中国书法推向世界舞台,其影响力跨越国际深入人心。

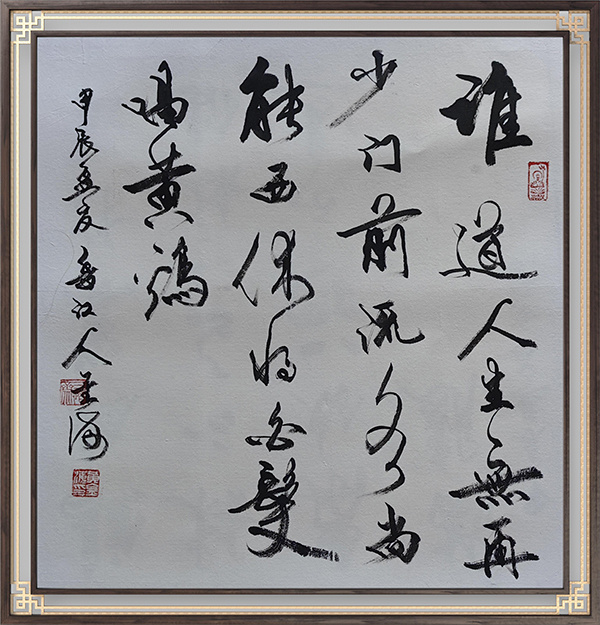

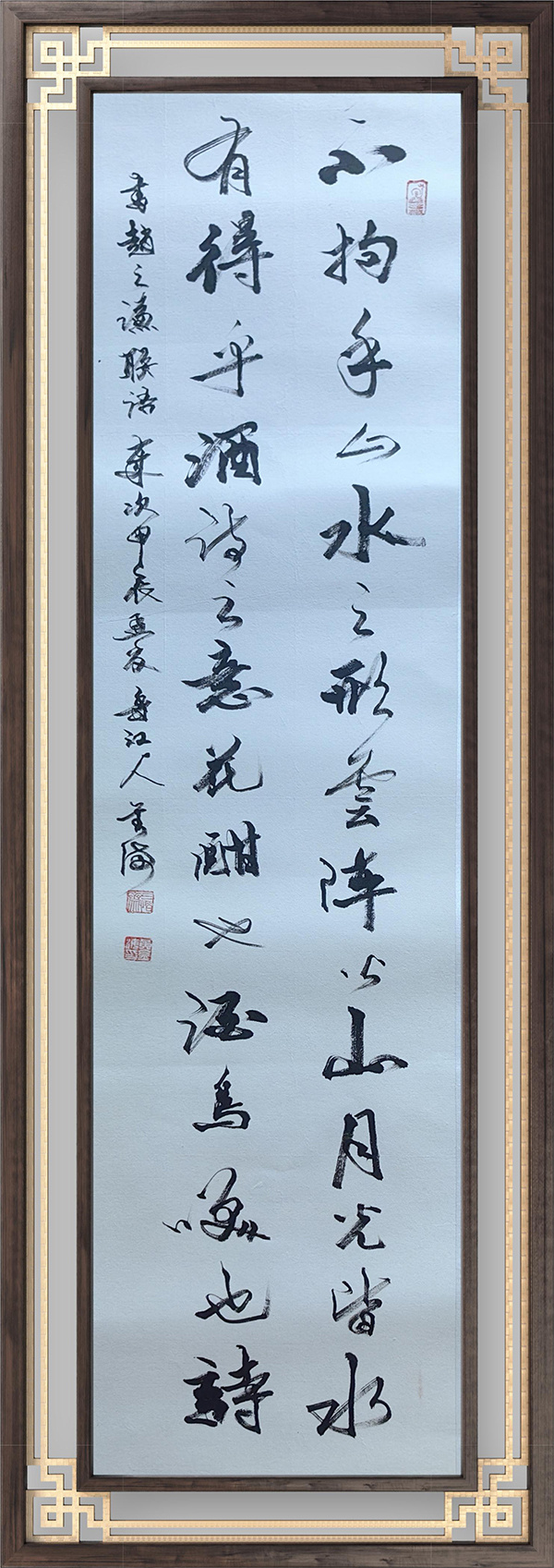

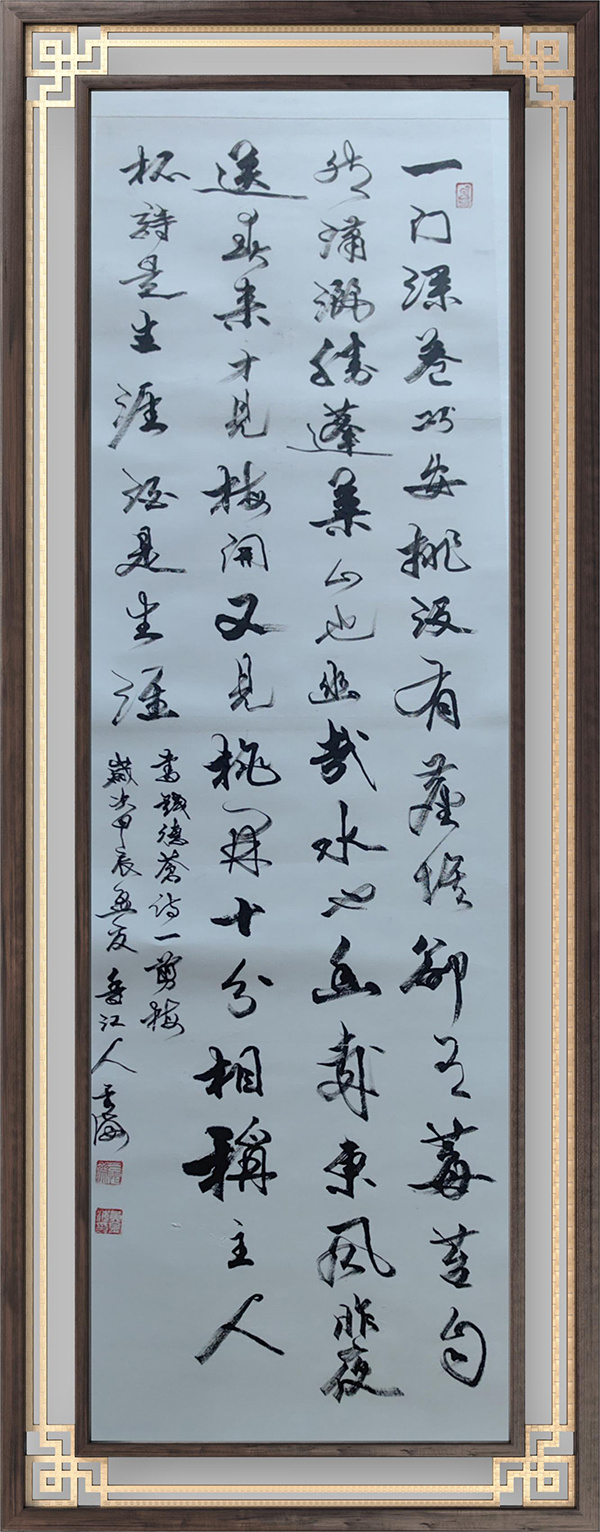

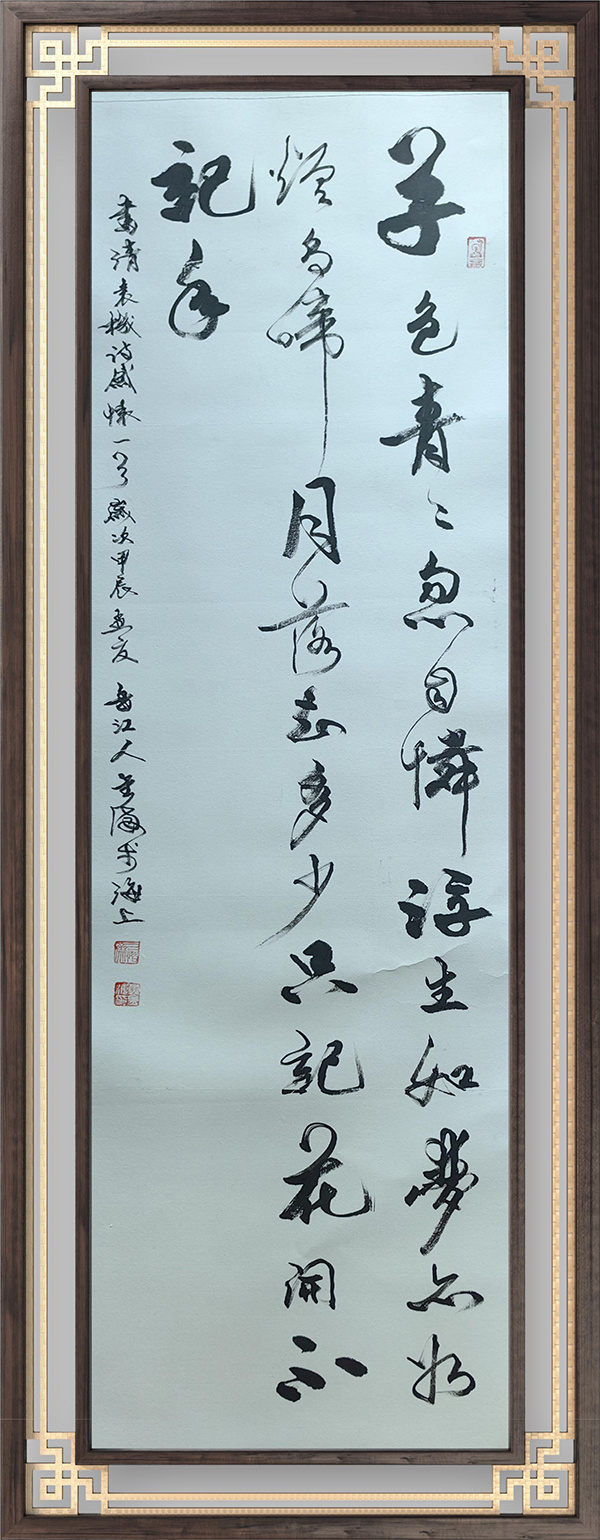

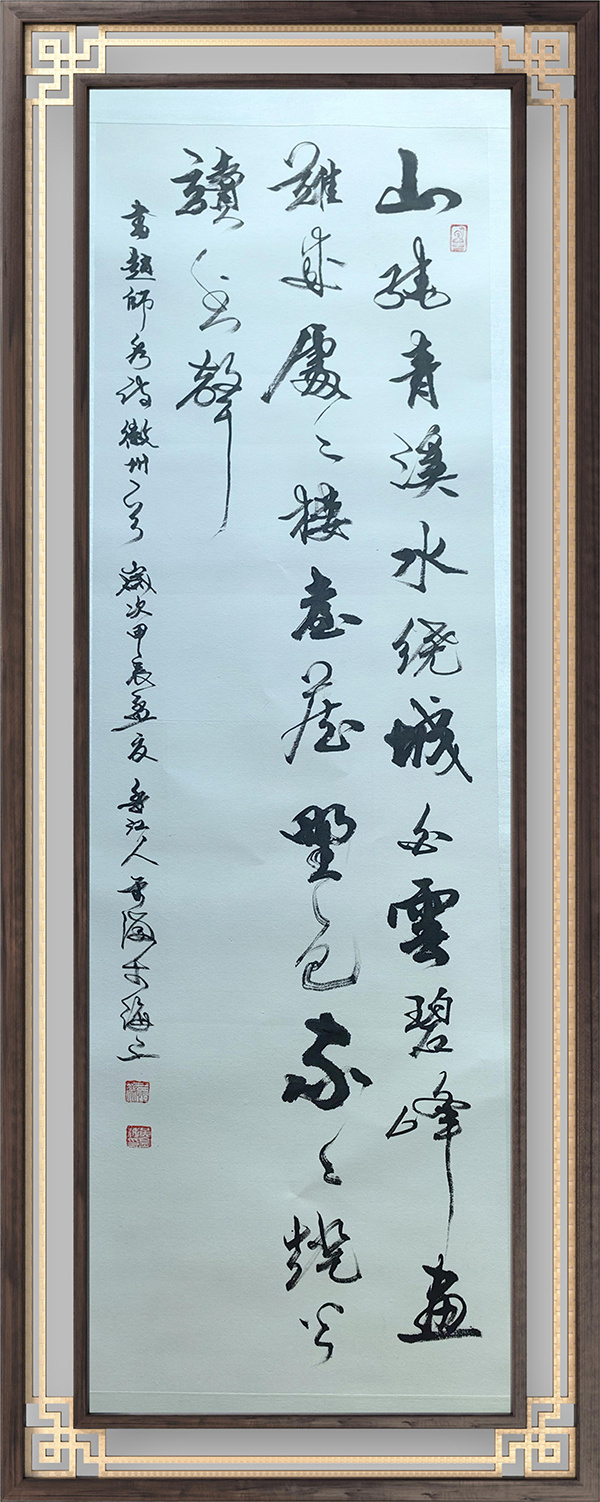

黄金海,男,汉族,福建泉州人,上海华东师范大学中文系毕业,喜欢写毛筆字。古人说,花不可以无蝶,山不可以无泉,石不可以无苔,水不可以无藻,乔木不可以无藤萝,人不可以无癖。写字就是我的好,师从张卫东、周鸿图老师、作品参加过韩国,联合国、澳洲、奥地利,香港等地展。

书协名誉主席沈鹏老先生对黄金海先生的作品评价:黄金海的书法墨迹干净、笔法精妙有力、舞动丹青气势非凡、融入了一定的韵味、不与时人争名利、只与古人攀高低、有着推动中国书法文化艺术复兴的精神。

书协主席孙晓云对黄金海书法作品的评点:黄金海作品,观其力而不失,身姿展而不夸,笔迹流水行云,並将所学之法转换到创作中,並且大胆释放性情,大小兼施,疏密並用,呈现出一定节奏旋律,营造了艺术气息,创作理念,难能可贵。

著名史学家,学术评论家,邵大葴先生对黄金海作品评点:观看黄金海先生的作品,他的书法格调是清雅的,品字如品茶,一缕清香沁人心脾,又回味悠长,他的作品干净,清爽,不拖泥带水,作品虽中无雄强奔放之势,但字里行间流淌出来的却是温婉之气,秀外慧中,黄先生的书法又带有文人精神,文人精神是一种气骨也是一种风雅,还是一种君子气度,都说字如其人,先生之书亦如先生给人的印象那般温良而平和,而人们更能以书识人,先生之字蕴有亲和之感,从书法作品中品味出谦恭温良之君子,既有问道书艺的真诚,也有平心创作的和颜,结字松散,可见疏朗分离特征,字形开阔,似放还收,字体笔画之间留有大量空白,犹如一股清泉自在流动,可感清凉自在,又見文人精神独显,一个人呈现出什么样的精神气质,与其人生经历息息相关,所谓的书卷气,是一种气质或风度,这种书卷气就来自于黄先生的学识与修养,长期从事书法论研究的他,阅读了大量的典藉与史料,並且写出不少优秀作品,书卷气自此而来。

中国书法家研究协会组委会对黄金海先生书法点评 :黄先生在自己的书法创作中、极力地追求内心的舒缓、超脱与释然、追求个体的自由与放达、他的书法特征是文雅、含蓄畅无雕琢气、造作气、浮躁气和江湖气、学者书法很少注意对线条的单纯锤炼,而更为重视内在的气韵和整体的表现力,整体上看,黄先生显然有着很深厚的书法功底,望今后能博采众长再接再厉,为推动中国书法文化事业做出应有的贡献。

曾和李肇星前外長、范增老师、韩天衡老师合集《诗书画印》、与权希军老师、苏士澍书协主席合作《一代佳作》;同欧阳中石老师合编《品牌术》;参与黄永玉老师的《笔墨神州艺坛》的出版;应邀参加由范增老师作序,黄金海书法,清明上河图,古今合作的 10 米長卷巜书画双绝》工作;应中港澳邮政有关部门邀请,出版巜中国梦,香江情,庆港澳回归,贺国安立法》书法邮票册,全球发行;由范增老师题词,与沈鹏老师,欧阳中石老师,苏士澍老师,范增老师,冯远老师,范迪安老师,杨晓明老师合作,出版缐装本巜当代中国书画八大名家,礼贊新时代,翰墨领中华》;受中日邮政有关部门邀请,出版《中华文化大使,日本邮票上的杰出华.人艺术家》书法邮票集。,全球发行。中央台策划专题独具匠心笔墨一著名书法家黄金海沈鹏作品鉴赏宣传。中央电视,台,录制“中国文化人物一 黄金海”专题报道。中央电视台签约艺术家。

铁凝,女,汉族,1957年9月生,河北赵县人,1975年7月参加工作,1975年11月加入中国共产党,高中学历,文学创作一级。

现任中共二十届中央委员,第十四届全国人大常委会副委员长,中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席。

1957.09-1975.07,出生于北京,后在古城保定度过了童年和少年

1975.07-1979.01,高中毕业后作为知青到河北省保定地区博野县张岳大队插队

1979.01-1980.01,河北省保定地区文化局创作组创作人员

1980.01-1984.07,河北省保定地区文联《花山》编辑部编辑

1984.07-1986.12,河北省文联创作室专业作家

1986.12-1992.10,河北省文联副主席、省作协副主席、党组成员

1992.10-1996.05,河北省文联副主席、党组成员,省作协副主席、党组副书记

1996.05-1996.12,河北省文联副主席、党组成员,省作协主席、党组副书记

1996.12-2006.11,中国作协副主席,河北省文联副主席、党组成员,省作协主席、党组副书记

2006.11-2007.12,中国作家协会主席,河北省文联副主席、省作家协会主席

2007.12-2016.12,中国作家协会主席(2007年12月当选河北省作家协会名誉主席)

2016.12-2022.10,中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席

2022.10-2023.03,中共二十届中央委员,中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席

2023.03-,二十届中央委员,第十四届全国人大常委会副委员长,中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席

哦, 香 雪 短篇小说·铁 凝

如果不是有人发明了火车,如果不是有人把铁轨铺进深山,你怎么也不会发现台儿沟这个小村。它和它的十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里,从春到夏,从秋到冬,默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴。然而,两根纤细、闪亮的铁轨延伸过来了。它勇敢地盘旋在山腰,又悄悄地试探着前进,弯弯曲曲,曲曲弯弯,终于绕到台儿沟脚下,然后钻进幽暗的隧道,冲向又一道山梁,朝着神秘的远方奔去。不久,这条线正式营运,人们挤在村口,看见那绿色的长龙一路呼啸,挟带着来自山外的陌生,新鲜的清风,擦着台儿沟贫弱的脊背匆匆而过。它走得那样急忙,连车轮辗轧钢轨时发出的声音好象都在说:不停不停,不停不停!是啊,它有什么理由在台儿沟站脚呢,台儿沟有人要出远门吗?山外有人来台儿沟探亲访友吗?还是这里有石油储存,有金矿埋藏?台儿沟,无论从哪方面讲,都不具备挽住火车在它身边留步的力量。

可是,记不清从什么时候起,列车时刻表上,还是多了“台儿沟”这一站。也许乘车的旅客提出过要求,他们中有哪位说话算数的人和台儿沟沾亲;也许是那个快乐的男乘务员发现台儿沟有一群十七八岁的漂亮姑娘,每逢列车疾驶而过,她们就成帮搭伙地站在村口,翘起下巴,贪婪、专注地仰望着火车。有人朝车厢指点,不时能听见她们由于互相捶打而发出的一两声娇嗔的尖叫。也许什么都不为,就因为台儿沟太小了,小得叫人心疼,就是钢筋铁骨的巨龙在它面前也不能昂首阔步,也不能不停下来。总之,台儿沟上了列车时刻表,每晚七点钟,由首都方向开往山西的这列火车在这里停留一分钟。这短暂的一分钟,搅乱了台儿沟以往的宁静。从前,台儿沟人历来是吃过晚饭就钻被窝,他们仿佛是在同一时刻听到了大山无声的命令。于是,台儿沟那一小片石头房子在同一时刻忽然完全静止了,静得那样深沉、真切,好象在默默地向大山诉说着自己的虔诚。如今,台儿沟的姑娘们刚把晚饭端上桌就慌了神,她们心不在焉地胡乱吃几口,扔下碗就开始梳妆打扮。她们洗净蒙受了一天的黄土、风尘,露出粗糙、红润的面色,把头发梳得乌亮,然后就比赛着穿出最好的衣裳。有人换上过年时才穿的新鞋,有人还悄悄往脸上涂点胭脂。尽管火车到站时已经天黑,她们还是按照自己的心思,刻意斟酌着服饰和容貌。然后,她们就朝村口,朝火车经过的地方跑去。香雪总是第一个出门,隔壁的凤娇第二个就跟了出来。

七点钟,火车喘息着向台儿沟滑过来,接着一阵空哐乱响,车身震颤一下,才停住不动了。姑娘们心跳着涌上前去,象看电影一样,挨着窗口观望。只有香雪躲在后边,双手紧紧捂着耳朵。看火车,她跑在最前边;火车来了,她却缩到最后去了。她有点害怕它那巨大的车头,车头那么雄壮地喷吐着白雾,仿佛一口气就能把台儿沟吸进肚里。它那撼天动地的轰鸣也叫她感到恐惧。在它跟前,她简直象一叶没根的小草。

“香雪,过来呀!看那妇女头上别的金圈圈,那叫什么?”凤娇拉过香雪,扒着她的肩膀问。

“怎么我看不见?”香雪微微眯着眼睛说。

“就是靠里边那个,那个大圆脸。唉!你看她那块手表比指甲盖还小哩!”凤娇又有了新发现。

香雪不言不语地点着头,她终于看见了妇女头上的金圈圈和她腕上比指甲盖还要小的手表。但她也很快就发现了别的。“皮书包!”她指着行李架上一只普通的棕色人造革学生书包,这是那种连小城市都随处可见的学生书包。

尽管姑娘们对香雪的发现总是不感兴趣,但她们还是围了上来。

“哟,我的妈呀!你踩着我脚啦!”凤娇一声尖叫,埋怨着挤上来的一位姑娘。她老是爱一惊一咋的。

“你咋呼什么呀,是想叫那个小白脸和你搭话了吧?”被埋怨的姑娘也不示弱。

“我撕了你的嘴!”凤娇骂着,眼睛却不由自主地朝第三节车厢的车门望去。

那个白白净净的年轻乘务员真下车来了。他身材高大,头发乌黑,说一口漂亮的北京话。也许因为这点,姑娘们私下里都叫他“北京话”。“北京话”双手抱住胳膊肘,和她们站得不远不近地说:“喂,我说小姑娘们,别扒窗户,危险!”

“哟,我们小,你就老了吗?”大胆的凤娇回敬了一句。

姑娘们一阵大笑,不知谁还把凤娇一搡,弄得她差点撞在他身上。这一来反倒更壮了凤娇的胆:“喂,你们老呆在车上不头晕?”她又问。

“房顶子上那个大刀片似的,那是干什么用的?”又一个姑娘问。她指的是车厢里的电扇。

“烧水在哪儿?”

“开到没路的地方怎么办?”

“你们城市里一天吃几顿饭?”香雪也紧跟在姑娘们后边小声问了一句。

“真没治!”“北京话”陷在姑娘们的包围圈里,不知所措地嘟囔着。

快开车了,她们才让出一条路,放他走。他一边看表,一边朝车门跑去,跑到门口,又扭头对她们说:“下次吧,下次告诉你们!”他的两条长腿灵巧地向上一跨就上了车,接着一阵叽哩哐啷,绿色的车门就在姑娘们面前沉重地合上了。列车一头扎进黑暗,把她们撇在冰冷的铁轨旁边。很久,她们还能感觉到它那越来越轻的震颤。

一切又恢复了寂静,静得叫人怅惘。姑娘们回家路上总要为一点小事争论不休:“那九个金圈圈是绑在一块插到头上的。”“不是!”“就是!”

有人在开凤娇的玩笑:“凤娇,你怎么不说话,还想那个……‘北京话’哪?”

“去你的,谁说谁就想。”凤娇说着捏了一下香雪的手,意思是叫香雪帮腔。

香雪没说话,慌得脸都红了。她才十七岁,还没学会怎样在这种事上给人家帮腔。

“我看你是又想他又不敢说。他的脸多白呀。”一阵沉默之后,那个姑娘继续逗凤娇。

“白?还不是在那大绿屋里捂的。叫他到咱台儿沟住几天试试。”有人在黑影里说。

“可不,城里人就靠捂。要论白,叫他们和咱香雪比比。咱们香雪,天生一副好皮子,再照火车上那些闺女的样儿,把头发烫成弯弯绕,啧啧!凤娇姐,你说是不是?”

凤娇不接茬儿,松开了香雪的手。好象姑娘们真在贬低她的什么人一样,她心里真有点替他抱不平呢。不知怎么的,她认定他的脸绝不是捂白的,那是天生。

香雪又悄悄把手送到凤娇手心里,她示意凤娇握住她的手,仿佛请求凤娇的宽恕,仿佛是她使凤娇受了委屈。

“凤娇,你哑巴啦?”还是那个姑娘。

“谁哑巴啦!谁象你们专看人家脸黑脸白。你们喜欢,你们可跟上人家走啊!”凤娇的嘴很硬。

“我们不配!”

“你担保人家没有相好的?”……

不管在路上吵得怎样厉害,分手时大家还是十分友好,因为一个叫人兴奋的念头又在她们心中升起:明天,火车还要经过,她们还会有一个美妙的一分钟。和它相比,闹点小别扭还算回事吗?

哦,五彩缤纷的一分钟,你饱含着台儿沟的姑娘们多少喜怒哀乐!

日久天长,她们又在这一分钟里增添了新的内容。她们开始挎上装满核桃、鸡蛋、大枣的长方形柳条篮子,站在车窗下,抓紧时间跟旅客和和气气地作买卖。她们踮着脚尖,双臂伸得直直的,把整筐的鸡蛋、红枣举上窗口,换回台儿沟少见的挂面、火柴,以及姑娘们喜爱的发卡、纱巾,甚至花色繁多的尼龙袜。当然,换到后面提到的这几样东西是冒着回去挨骂的风险的,因为这纯属她们自作主张。

凤娇好象是大家有意分配给那个“北京话”的,每次都是她提着篮子去找他。她和他作买卖很有意思,她经常故意磨磨蹭蹭,车快开时才把整篮的鸡蛋塞给他。他还没来得及付钱,车身已经晃动了,他在车上抱着篮子冲她指指划划,解释着什么,她在车下很开心,那是她甘心情愿的。当然,小伙子下次会把钱带给她,或是捎来一捆挂面、两块纱巾和别的什么。假如挂面是十斤,凤娇一定抽出一斤再还给他。她觉得,只有这样才对得起和他的交往,她愿意这种交往和一般的作买卖有所区别。有时她也想起姑娘们的话:“你担保人家没有相好的?”其实,有没有相好的不关凤娇的事,她又没想过跟他走。可她愿意对他好,难道非得是相好的才能这么做吗?

香雪平时话不多,胆子又小,但作起买卖却是姑娘中最顺利的一个。旅客们爱买她的货,因为她是那么信任地瞧着你,那洁如水晶的眼睛告诉你,站在车窗下的这个女孩子还不知道什么叫受骗。她还不知道怎么讲价钱,只说:“你看着给吧。”你望着她那洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔,望着她那柔软得宛若红缎子似的嘴唇,心中会升起一种美好的感情。你不忍心跟这样的小姑娘耍滑头,在她面前,再爱计较的人也会变得慷慨大度。

有时她也抓空儿向他们打听外面的事,打听北京的大学要不要台儿沟人,打听什么叫“配乐诗朗诵”(那是她偶然在同桌的一本书上看到的)。有一回她向一位戴眼镜的中年妇女打听能自动合上的铅笔盒,还问到它的价钱。谁知没等人家回话,车已经开动了。她追着它跑了好远,当秋风和车轮的呼啸一同在她耳边鸣响时,她才停下脚步意识到,自己的行为是多么可笑啊。

火车眨眼间就无影无踪了。姑娘们围住香雪,当她们知道她追火车的原因后,便觉得好笑起来:“傻丫头!”“值不当的!”

她们象长者那样拍着她的肩膀。

“就怪我磨蹭,问慢了。”香雪可不认为这是一件值不当的事,她只是埋怨自己没抓紧时间。

“咳,你问什么不行呀!”凤娇替香雪挎起篮子说。

“谁叫咱们香雪是学生呀。”也有人替香雪分辩。

也许就因为香雪是学生吧,是台儿沟唯一考上初中的人。台儿沟没有学校,香雪每天上学要到十五里以外的公社。尽管不爱说话是她的天性,但和台儿沟的姐妹们总是有话可说的。公社中学可就没那么多姐妹了,虽然女同学不少,但她们的言谈举止,一个眼神,一声轻轻的笑,好象都是为了叫香雪意识到,她是小地方来的,穷地方来的。她们故意一遍又一遍地问她:“你们那儿一天吃几顿饭?”她不明白他们的用意,每次都认真地回答:“两顿。”然后又友好地瞧着她们反问道:“你们呢?”

“三顿!”她们每次理直气壮地回答后,又对香雪在这方面的迟钝感到说不出的怜悯和气恼。

“你上学怎么不带铅笔盒呀?”她们又问。

“那不是吗。”香雪指指桌角。

其实,她们早知道桌角那只小木盒就是香雪的铅笔盒,但她们还是做出吃惊的样子。每到这时,香雪的同桌就把自己那只宽大的泡沫塑料铅笔盒摆弄得哒哒乱响。这是一只可以自动合上的铅笔盒,很久以后,香雪才知道它所以能自动合上,是因为铅笔盒里包藏着一块不大不小的吸铁石。香雪的小木盒呢,尽管那是当木匠的父亲为她考上中学特意制作的,它在台儿沟还是独一无二的呢。可在这儿,和同桌的铅笔盒一比,为什么显得那样笨拙、陈旧?它在一阵哒哒声中有几分羞涩地畏缩在桌角上。

香雪的心再也不能平静了,她好象忽然明白了同学们对于她的再三盘问,明白了台儿沟是多么贫穷。她第一次意识到这是不光彩的,因为贫穷,同学们才敢一遍又一遍地盘问她。她盯住同桌那只铅笔盒,猜测它来自遥远的大城市,猜测它的价钱肯定非同寻常。三十个鸡蛋换得来吗?还是四十个?五十个?这是她的心又忽得一沉:怎么想起这些了?娘攒下鸡蛋,不是为了叫她乱打主意啊?可是,为什么那诱人的哒哒声老是在耳边响个没完?

深秋,山风渐渐凛冽了,天也黑得越来越早。但香雪和她的姐妹们对于七点钟的火车,是照等不误的。她们可以穿起花棉袄了,凤娇头上别起了淡粉色的有机玻璃发卡,有些姑娘的辫梢还缠上了夹丝橡皮筋。那是她们用鸡蛋、核桃从火车上换来的。她们仿照火车上那些城里姑娘的样子把自己武装起来,整齐地排列在铁路旁,象是等待欢迎远方的贵宾,又象是准备着接受检阅。

火车停了,发出一阵沉重的叹息,象是在抱怨台儿沟的寒冷。今天,它对台儿沟表现了少有的冷漠:车窗全部紧闭着,旅客在昏黄的灯光下喝茶、看报,没有人向窗外瞥一眼。那些眼熟的、常跑这条线的人们,似乎也忘记了台儿沟的姑娘。

凤娇照例跑到第三节车厢去找她的“北京话”,香雪系紧头上的紫红色线围巾,把臂弯里的篮子换了换手,也顺着车身一直向前走去。她尽量高高地踮起脚尖,希望车厢里的人能看见她的脸。车上一直没有人发现她,她却在一张堆满食品的小桌上,发现了渴望已久的东西。它的出现,使她再也不想往前走了,她放下篮子,心跳着,双手紧紧扒住窗框,认清了那真是一只铅笔盒,一只装有吸铁石的自动铅笔盒。它和她离得那样近,如果不是隔着玻璃,她一伸手就可以拿到。

一位中年女乘务员走过来拉开了香雪。香雪挎起篮子站在远处继续观察。当她断定它属于靠窗那位女学生模样的姑娘时,就果断地跑过去敲起了玻璃。女学生转过脸来,看见香雪臂弯里的篮子,抱歉地冲她摆了摆手,并没有打开车窗的意思。谁也没提醒香雪,车门是开着的,不知怎么的她就朝车门跑去,当她在门口站定时,还一把攥住了扶手。如果说跑的时候她还有点犹豫,那么从车厢里送出来的一阵阵温馨的、火车特有的气息却坚定了她的信心,她学着“北京话”的样子,轻巧地跃上了踏板。她打算以最快的速度跑进车厢,以最快的速度用鸡蛋换回铅笔盒。也许,她所以能够在几秒钟内就决定上车,正是因为她拥有那么多鸡蛋吧,那是四十个。

香雪终于站在火车上了。她挽紧篮子,小心地朝车厢迈出了第一步。这时,车身忽然悸动了一下,接着,车门被人关上了。当她意识到应该赶快下车时,列车已经缓缓地向台儿沟告别了。香雪扑到车门上,看见凤娇的脸在车下一晃。看来这不是梦,一切都是真的,她确实离开姐妹们,站在这既熟悉、又陌生的火车上了。她拍打着玻璃,冲凤娇叫喊着:“凤娇!我怎么办呀,我可怎么办呀!”

列车无情地载着香雪一路飞奔,台儿沟刹那间就被抛在后面了。下一站叫西山口,西山口离台儿沟三十里。

三十里,对于火车、汽车真的不算什么,西山口在旅客们闲聊之中就到了。这里上车的人不少,下车的却只有一位旅客。车上好象有人阻拦她,但她还是果断地跳了下来,就象刚才果断地跃上去一样。

她胳膊上少了那只篮子,她把它悄悄塞在女学生座位下面了。在车上,当她红着脸告诉女学生,想用鸡蛋和她换铅笔盒时,女学生不知怎么的也红了脸。她一定要把铅笔盒送给香雪,还说她住在学校吃食堂,鸡蛋带回去也没法吃。她怕香雪不信,又指了指胸前的校徽,上面果真有“矿冶学院”几个字。香雪却觉着她在哄她,难道除了学校她就没家吗?香雪收下了铅笔盒,到底还是把鸡蛋留在了车上。台儿沟再穷,她也从没白拿过别人的东西。后来,当旅客们知道香雪要在西山口下车时,他们是怎么对她说的?他们劝她在西山口住一夜再回去,那个热情的“北京话”甚至告诉她,他爱人有个亲戚住在站上。香雪并不想去找他爱人的亲戚,可是,他的话却叫她感到一点委屈,替凤娇委屈,替台儿沟委屈。想到这些委屈,难道她不应该赶快下车吗?赶快下去,赶快回家,第二天赶快上学,那时她就会理直气壮地打开书包,把“它”摆在桌上……于是,她对车上那些再次劝阻她的人们说:“我走惯了。”也许他们信她的话,他们没见过火车的呼啸曾经怎样叫她惧怕,叫她象只受惊的小鹿那样不知所措。他们搞不清山里的女孩子究竟有多大本事。她的话使他们相信:山里人不怕走夜路。

现在,香雪一个人站在西山口,目送列车远去。列车终于在她的视野里彻底消失了,眼前一片空旷,一阵寒风扑来,吸吮着她单薄的身体。她把滑到肩上的围巾紧裹在头上,缩起身子在铁轨上坐了下来。

香雪感受过各种各样的害怕,小时候她怕头发,身上沾着一根头发择不下来,她会急得哭起来;长大了她怕晚上一个人到院子里去,怕毛毛虫,怕被人胳肢(凤娇最爱和她来这一手)。现在她害怕这陌生的西山口,害怕四周黑幽幽的大山,害怕叫人心跳的寂静,当风吹响近处的小树林时,她又害怕小树林发出的窸窸索索的声音。三十里,一路走回去,该路过多少大大小小的林子啊!

一轮满月升起来了,照亮了寂静的山谷、灰白的小路,照亮了秋日的败草、粗糙的树干,还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。

她这才想到把它举起来仔细端详。她想,为什么坐了一路火车,竟没有拿出来好好看看?现在,在皎洁的月光下,她才看清了它是淡绿色的,盒盖上有两朵洁白的马蹄莲。她小心地把它打开,又学着同桌的样子轻轻一拍盒盖,“哒”的一声,它便合得严严实实。她又打开盒盖,觉得应该立刻装点东西进去。她从兜里摸出一只盛擦脸油的小盒放进去,又合上了盖子。只有这时,她才觉得这铅笔盒真属于她了,真的。她又想到了明天,明天上学时,她多么盼望她们会再三盘问她啊!

她站了起来,忽然感到心里很满,风也柔和了许多。她发现月亮是这样明净,群山被月光笼

罩着,象母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来象一树树金铃铛,她第一次听清它们在夜晚,在风的怂恿下“豁啷啷”地歌唱。她不再害怕了,在枕木上跨着大步,一直朝前走去。大山原来是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就象第一次认出养育她成人的山谷。台儿沟是这样的吗?不知怎么的,她加快了脚步。她急着见到它,就象从来没见过它那样觉得新奇。台儿沟一定会是“这样的”:那时台儿沟的姑娘不再央求别人,也用不着回答人家的再三盘问。火车上的漂亮小伙子都会求上门来,火车也会停得久一些,也许三分、四分,也许十分、八分。它会向台儿沟打开所有的门窗,要是再碰上今晚这种情况,谁都能从从容容地下车。

对了,今晚台儿沟发生了这样的情况,火车拉走了香雪,为什么现在她象闹着玩儿似的去回忆呢?对了,四十个鸡蛋也没有了,娘会怎么说呢?爹不是盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女吗?那时他才有干不完的活儿,他才能光着红铜似的脊梁,不分昼夜地打出那些躺柜、碗橱、板箱,挣回香雪的学费。想到这儿,香雪站住了,月光好象也黯淡下来,脚下的枕木变成一片模糊。回去怎么说?她环视群山,群山沉默着;她又朝着近处的杨树林张望,杨树林窸窸索索地响着,并不真心告诉她应该怎么做。是哪儿来的流水声?她寻找着,发现离铁轨几米远的地方,有一道浅浅的小溪。她走下铁轨,在小溪旁边蹲了下来。她想起小时候有一回和凤娇在河边洗衣裳,碰见了一个换芝麻糖的老头。凤娇劝香雪拿一件旧汗褂换几块糖吃,她还教她对娘说,那件衣裳不小心叫河水冲走了。香雪很想吃芝麻糖,可她到底没换。她还记得,那老头真心实意等了她半天呢。为什么她会想起这件小事?也许现在应该骗娘吧,因为芝麻糖怎么也不能和铅笔盒的重要性相比。她要告诉娘,这是一个宝盒子,谁用上它,就能一切顺心如意,就能上大学、坐上火车到处跑,就能要什么有什么,就再也不会叫人瞧不起……娘会相信的,因为香雪从来不骗人。

小溪的歌唱高昂起来了,它欢腾着向前奔跑,撞击着水中的石块,不时溅起一朵小小的浪花。香雪也要赶路了,她捧起溪水洗了把脸,又用沾着水的手抿光被风吹乱的头发。水很凉,但她觉得很精神。她告别了小溪,又回到了长长的铁路上。

前边又是什么,是隧道,它愣在那里,就象大山的一只黑眼睛。香雪又站住了,但她没有返回去,她想到怀里的铅笔盒,想到同学们惊羡的目光,那些目光好象就在隧道里闪烁。她弯腰拔下一根枯草,将草茎插在小辫里。娘告诉她,这样可以“避邪”。然后她就朝隧道跑去。确切地说,是冲去。

香雪越走越热了,她解下围巾,把它搭在脖子上。她走出了多少里?不知道。只听见“油葫芦”、“纺织娘”在草丛里鸣叫,松散、柔软的荒草抚弄着她的裤脚。小辫叫风吹散了,她停下来把它们编好。台儿沟在哪儿?她向前望去,她看见迎面有一颗颗黑点在铁轨上蠕动。再近一些她才看清,那是人,是迎着她走过来的人群。第一个是凤娇,凤娇身后是台儿沟的姐妹们。当她们也看清对面的香雪时,忽然都停住了脚步。

香雪猜出她们在等待,她想快点跑过去,但腿为什么变得异常沉重?她站在枕木上,回头望着笔直的铁轨,铁轨在月亮的照耀下泛着清淡的光,它冷静地记载着香雪的路程。她忽然觉得心头一紧,不知怎么的就哭了起来,那是欢乐的泪水,满足的泪水。面对严峻而又温厚的大山,她心中升起一种从未有过的骄傲。她用手背抹净眼泪,拿下插在辫子里的那根草棍儿,然后举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去。

迎面,那静止的队伍也流动起来了。同时,山谷里突然爆发了姑娘们欢乐的呐喊。她们叫着香雪的名字,声音是那样奔放、热烈;她们笑着,笑得是那样不加掩饰、无所顾忌。古老的群山终于被感动得颤栗了,它发出宽亮低沉的回音,和她们共同欢呼着。