不可否认的是,相声行业在近20年的时间里确实经历了起死回生的过程,这门艺术就像一位被送进ICU抢救半天快不行的老大爷,被郭德纲这一针肾上腺素给救回来了,而到现在我们反转一下思维,回望一下这门恢弘艺术的发家史就能发现,相声在2000年左右的确是“死”过一次,如果追溯到具体年代的话,大概在1998年,冯巩牛群哥俩拉着人力车演小品《坐享其成》开始的

国内相声在1984年以前只是个别地方的小众文化,天津、北京地区尤为繁荣,等到84年中央电视台春节联欢晚会时,马季带着作品《宇宙牌香烟》登临舞台,这门艺术才正式在国内流传,以至于传到冯巩和牛群这一辈,相声在春晚舞台上活跃了近十几年,也捧红了姜昆、唐杰忠等一辈相声时代的佼佼者

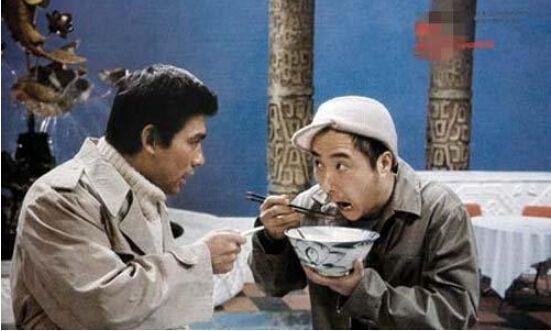

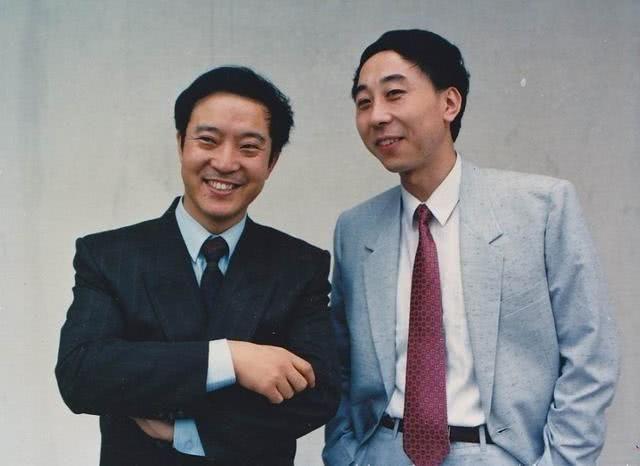

毫不夸张地说,80、90年代的春晚舞台最出名的节目就是相声,最大牌的相声演员就是姜昆,从出道开始,姜昆就一直没有固定搭档,原因就在此,借用他的老朋友唐杰忠的一句话:“每次我们上舞台的时候,姜昆一出来就跟皇帝一样,平时我们作为搭档见他一面都难,行程安排的满满的,比头号明星的关注度都大”

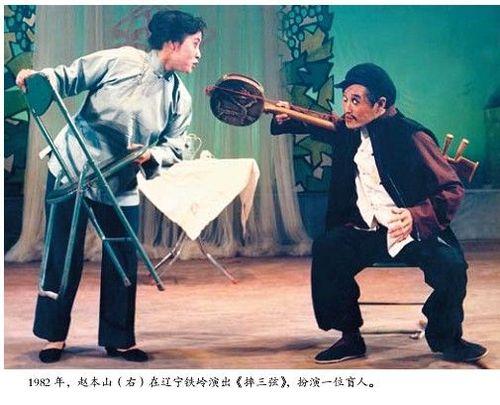

这个大可不是一般的大,姜昆巅峰期的影响力要比现在郭德纲还大,具体我们也可以举几个例子,比如小品大王赵本山,原本只是在东北唱“摔三弦”的民间艺人,三次上春晚被拒,姜昆发现后一句话就把他抬进了北京演播大厅,相声本行业里,但凡是跟姜昆搭档过的捧哏,无一不成了所谓的名家,争先恐后的被拜师

一位明星或一门曲艺,欲使其灭亡、必先疯狂小品、相声都不外如是而至于为什么千禧年后相声差点就“死了”,小编个人觉得原因有以下几点

一、大火之后的相声门槛变低

为何这么说呢?经历过90年代曲艺圈变化的人都知道,相声潮流火了以后,全国范围内都出现了各种各样的所谓“相声团体”,其中有些是拜过师傅、也学过几年艺,有真功夫傍身,而绝大部分都是草台班子,段子、包袱都是现编现写的,没有太多故事情节,甚至连反转的场合的都很老套,传统相声界里的背贯口和规矩就更别提了

可就是这种艺术形式,在民间依旧很火,老旧段子每次出演还能获得掌声和鲜花,这既表明了相声市场的火热,也预示了一个大问题,到底是有什么样的基础才能学相声?对于这个问题,相声界给出的答案是:没基础,只要你想学我就敢教,甚至不用教,你会写段子就能上台

在这种思想的指引下,国内大部分相声团体人员素质开始下降,90年到00年,整个相声界前100年收的徒弟估计也没这10年多所以到现在,为什么郭德纲要重拾传统相声的收徒规矩?包括所谓名门正统、按字排辈、师出有名,这些大部分原因在于提高相声的入门门槛,保证相声弟子在数量增长的同时又不缺乏基础和质量

二、小品文化在春晚上带来的冲击

民间最初有句话叫90年看姜昆、00年品本山,说的就是相声文化和小品在春晚舞台上的交替,其实严格来说这句话并不准确,因为尽管在相声占主导地位的时代,小品在春晚上依旧有自己的分量,从最早的陈佩斯《吃面》到后来赵丽蓉老师的《英雄母亲的一天》都是经典佳作

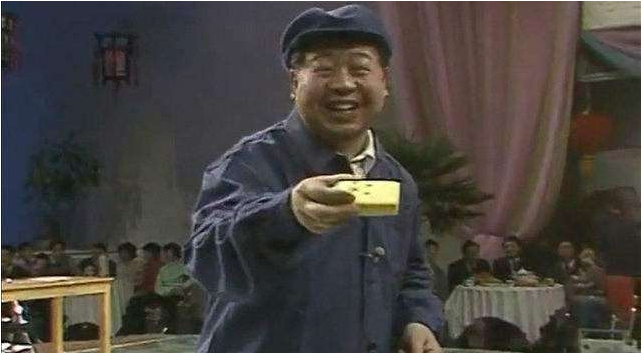

小品超过相声这一趋势是在赵本山登临春晚后才逐渐出现的,等到人员发展完备后,郭达、潘长江、蔡明等一辈艺术家集合,小品时代才正式到达顶峰,姜昆等人的相声组合也因创作问题没落

顶峰时期的小品文化有多强?举个例子,现在我们所说的小品艺术大师,包括仍活跃在舞台上的蔡明、潘长江等人,在00年左右基本排不上号,哪怕是老艺术家郭达的小品,春晚审核也永远进不了前三,这就是赵本山一辈带给业界的压力

值得一提的是,后来不少相声演员为了创新形式,也提出了跨界的想法,所以98年的《坐享其成》,牛群和冯巩把相声结合了小品变成舞台剧,显得有些“不伦不类”,最后两人也彻底放弃了相声形式,专职做起了小品演员

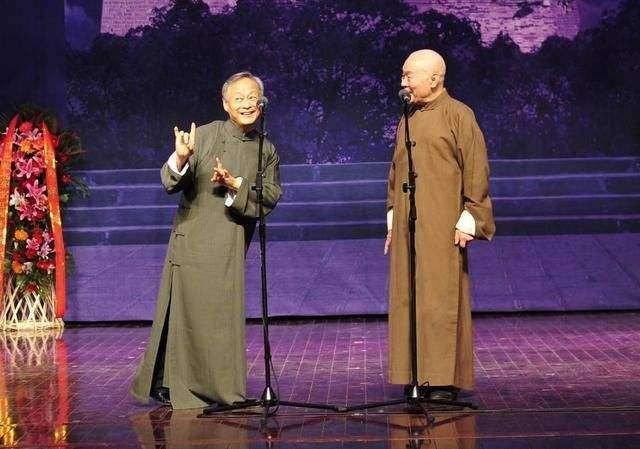

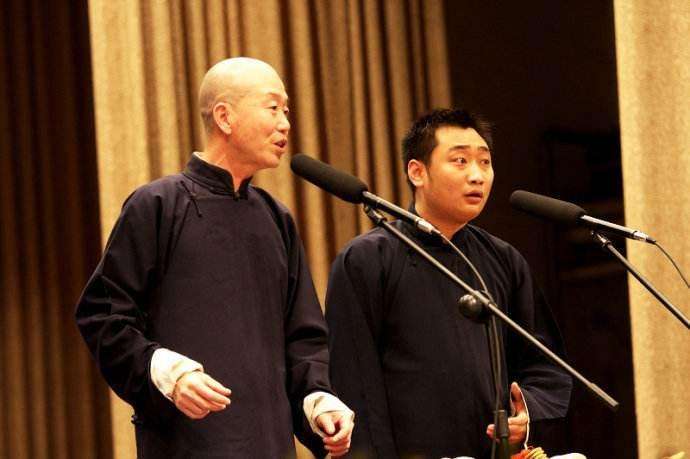

如果真要在那些年里找一块相声的最后阵地,大概早已停播的《曲艺杂苑》,“祥瑞组合”的两位老爷子才是稍带正统的传递吧

三、相声界的各种内斗

曲艺界历史上,作者从来没见过有哪一门艺术形式能如相声一般常年热衷于内斗,哪怕是如今过了几十年,这种现象还在持续早年间的相声界内斗和混乱表现在以下几个方面

1.演员喜欢切割相声时长

之前老郭就曾说过:我当年为什么被同行一致挤兑?最大的原因就是说段子的时常,都是同行业,你在前门开两家茶馆,别家演员一上台三两句几个包袱十分钟结束下台拿钱,你家演员一上台就是半个小时起步的大段子,连说两个小时不带喘气,人家能愿意么?

郭德纲说的这话就是相声界的通病,善于切割时长,早年间有人要阉割自己的作品,那是因为节目要上春晚,必须要压缩,后来主流相声界都开始效仿,十几分钟一个段子,好像这些节目都能上春晚似的,包袱越堆越多,时间就那么短,取舍和创作就成了最难的事情

2.演员喜欢改行和改版

这一点就涉及到小品崛起后的相声界了,由于形式和创作方式的不同,赵本山崛起后有很多演员也喜欢上了对自己的作品改版,比如冯巩把相声和小品结合、姜昆由原本的双人相声改成了一堆人的群口大杂烩,创作形式也由最初的讽刺变成了毫无新意的歌颂

2013年姜昆的春晚节目《东西南北大拜年》简直把这一特点发挥到了极致,除了改版相声,有些演员还喜欢改行,这就不用多说了,牛群、冯巩、姜昆都有过改行经历,各自在行业内开启了多元化发展

3.因利益而引发的内斗

民国时期的相声大能有很多,表演片场也多在市井街头和说书唱弹的茶馆里,当时这门行业不景气,大家互帮互助捧场子占地,才把这门手艺架红火了,及至90年代,相声市场大发展后,利益的冲突开始显现,有人红了想多吃多赚,有人没红就要拼命出头

借用郭德纲一句话来说:食亲财黑,小店鸡贼,下饭馆偷牙签,上厕所不带纸,论文过不去办证,论武打不过城管,一百块扔脸上,让他干嘛就干嘛,不挣钱的时候他扭头就能把你卖喽, 这句话不是玩笑,而是老郭这么多年的个人心得。

话已至此,小编还是想说,曲艺行业里不只有相声如此,哪怕是小品评弹在巅峰期后也有大部分没落的理由在此,然各行业都有不同的活法,有些手艺断了还能再续,相声目前还后继有人,所以之后的发展倒不是什么难事,以郭德纲来说,能创造出与时俱进的相声艺术潮流也未可知